失敗しない屋根塗装・外壁塗装について

お客様にとってショッキングな話かもしれませんが、

これは事実です?!それは…

塗装工事は、手抜きをしようと思えば、

一番簡単にできる工事なのです

しかも良心的な工事も、手抜き工事も、塗った直後は全く見分けがつかないと言うのが怖いところです。

3年、5年経って、「手抜き工事だったのかな?」と分るくらいで、素人の人にはほとんど分りません。

従って、防衛策としては信頼できる業者に工事を依頼する以外にありません。

信頼できる業者の見分け方については、後述します。

目次

塗装したものは塗幕の劣化が進行するにつれ、さまざまな劣化のサインを発信しています。

お住まいの周りの環境によっても傷み方は違ってきます。

それでは、目で見て分かるような劣化症状をいくつか挙げてみます。

チョーキング(白亜化)

塗膜が紫外線や酸性雨などに曝されつづけると、表面が劣化して色あせや防水性能が低下し、塗料に含まれる樹脂分が失われ、塗料に含まれる顔料だけが残り、表面が粉状になり、壁を手で触れると白いチョークが付いたようになります。

これは塗膜の保護機能が無くなっている証拠です。

こうなると、外壁に付いた雨水が壁の内部に染み込み、コンクリートやモルタルの中性化を促進し、鉄骨や鉄筋、木部などを腐らせるので、早めに塗り替えましょう。

ひび割れ(クラック)

コンクリート壁やモルタル壁は新築後数年でひびが入ります。

爪を立てて引っ掛かるようなひびが雨の当たる部位に有ると、雨水や大気中の炭酸ガスがひび割れから外壁の中に入り、木部を腐らせ、鉄骨、鉄筋を腐食せるので、注意が必要です。

割れ

カラーベストの屋根は人が歩いて割れる踏み割れや積雪の重みで割れたりして、欠片(かけら)が風雪で落下し、被害を大きくすることが有ります。

塗膜の剥がれ

(コンクリート・モルタル・セメント系外壁材)

これは壁の塗料がボロボロと剥がれている状態で、温度差などで壁にしみ込んだ雨水によって塗料の密着性が失われ、塗膜が浮きあがり剥れ落ちたものです。

コンクリートやモルタルは水を通すので、塗膜が剥がれると中の鉄筋やラス網(金網)やビスが錆びてしまい、外壁素材のモルタルやサイディングなどの素地が劣化し、剥離したり穴が開いたりして塗装だけでは修復できなくなります。

剥れる前に塗り替えることをお勧めします。

屋根のカラーベストやコロニアルは、歪や浮きの原因にもなり、最終的に塗装では手におえず、葺き替えが必要となる場合があります。

塗膜のはがれ(木部)

木部は塗膜が最も劣化しやすい箇所です。

木材は常に水分の放出と吸収を繰り返していますが、塗膜はその通り道をふさいでしまうので劣化が早くなります。

はがれると塗っても跡が残ってしまうので、はがれる前に塗り替えましょう。

苔や藻の発生

苔や藻が生えるのは塗膜の防水性能が劣化し水分を含みやすくなっているからです。

写真のようにカラーベストの屋根全体に苔や藻が見られるようになったら早めに塗り替えをしましょう。

鉄部のさび

これはカラーベスト屋根の鉄部です。

このように、空気中の酸素や二酸化炭素などの酸性物質や水に触れると酸化反応を起こしサビさせ腐食が広がります。

さびは進行がとても早く、放っておくと最後は朽ちて原型を留めなくなります。

さびを見つけたらその部分だけでもさびを落とし、さび止め、上塗りを行うと格段に長持ちさせることができます。

鉄製の手摺は、付け根部分が腐食してくると危険で、手摺の役目を果たさなくなり、事故の可能性も有るので注意してください。

磁器タイルの汚れ

タイルの汚れは建物本体にに直接影響しませんが、洗浄は汚れの落ち具合で工事費が大きく変わります。

美観を保つのであれば中性洗剤で汚れが取れるうちに、工事を依頼したほうが経済的です。

素材のひび割れが大きくなったり、穴が開いたりすると、塗装だけでは修復できなくなり、素材からの改修となり、それだけ高い費用が掛かります。

このような劣化のサインを見極めることができれば最も効率的に塗り替えを行うことができます。

早めの塗装で、財産価値を守りましょう!とにかく早めの塗替えをお勧めします。

まずは、信頼できる専門家に診てもらいましょう。

外壁塗装(モルタル・サイディングなど)

アクリル樹脂塗料 | 5〜8年 |

|---|---|

| ウレタン樹脂塗料 | 8〜10年 |

| シリコン樹脂塗料 | 12〜15年 |

| フッソ樹脂塗料 | 15〜20年 |

一般的に、低価格の塗料は耐久性が低く、塗りなおしのサイクルも短くなります。

価格の高い塗料は耐久性も高く、塗りなおしのサイクルも長くなります。

ただ、塗膜の寿命が長くて耐久性があるといっも、いつまでもキレイとは限りません。

今は、光触媒等により、汚れ防止効果やカビや藻の発生を抑える効果、空気浄化と遮熱効果のある塗料も商品化されています

鉄部(階段・手摺など)

合成樹脂調合ペイント(俗に言うペンキ) | 4〜6年 |

|---|---|

| ウレタン樹脂塗料 | 6〜8年 |

屋根(カラーベスト、トタン)

アクリル樹脂塗料 | 2〜4年 |

|---|---|

| ウレタン樹脂塗料 | 4〜6年 |

| シリコン樹脂塗料 | 5〜7年 |

木部

合成樹脂調合ペイント | 2〜4年 |

|---|---|

| ウレタン樹脂塗料 | 3〜5年 |

(3)信頼できる業者を選ぶポイント

一番簡単に手抜きが出来るのは、塗装工事です。

しかも良心的な工事と手抜き工事の違いは、ほとんど見分けがつきません。

また車やテレビのように完成品を自分の目で確認した上で、買うのであれば、値段が安くてもほとんど失敗することはありません。

でもリフォーム、特に塗装工事は要注意で、「安物買いの銭失い」になって後悔している人が多いのです。

正直言って、定価が有って、無いようなもので、その気になれば、お客様に分からないように手を抜いて「帳尻」を合わせることは出来ます。

従って、塗装工事で失敗しないためには、信頼できる業者に工事を依頼する以外に方法はありません。

そこで、信頼できる業者選びの6つのポイントについてお話します。

原則として、訪問販売業者では契約しないこと

悪質業者の99%は訪問販売の業者です。

勿論、訪販の業者が全て悪いとは言いませんが、消費生活センターに持ち込まれるリフォームの相談の中で、苦情やトラブルが多いのは訪問販売です。

地元以外の名も知らない塗装業者が突然訪ねてきて、不安をあおり、その場で契約を取ろうとします。

このような業者は、地元で商売ができないから、遠くに行って商売をする、イヤ、しなければならないということなのです。

時間を掛け、ガソリン代を使い、わざわざ遠く行って仕事をしたい人間なんていないし、余分な時間とガソリン代を使うのですから、どこかで帳尻を合わさないといけません。

従って、どんなに営業マンの感じがよかろうと、どれだけお値打ちな価格であろうと、訪販業者と契約しないほうが無難です。

すぐに見積書を出す業者は要注意!

簡単に屋根や外壁の面積を測り、すぐに見積書を提出する業者は避けてください。建物は、人間の体と同じです。

パッと見ただけで診断書を書くようなお医者さんは、安心できません。

ろくに検査もせず、すぐに見積書を出し、何の説明も無く、契約を急ぐ業者は、いきなり手術をするようなものです。

しっかりと、順番に詳しく検査をして初めて、適切な診断書ができるのです。

信頼できる業者は、必ず診断に時間を掛けます。

診断をすれば

- 塗装をしなくてもし良いかもしれません。

- 塗装より先にやらなければいけないことがあるかも知れない。

例えば、モルタルの補修、屋根板金の補修、コーキングの補修等

先に、診断すれば、工事途中の追加工事がなくなり、工事が終わって予算オーバーになってしまったということがありません。

そして、診断書をもとに治療方法を決定するわけですから、見積書と同時に、診断書を提出します。そして、現状の写真を元に、問題点をアドバイスし、どういった工事がベストかを提案します。

この、診断書を出すか出さないかが、一番簡単に信頼できる業者を見分けるポイントかも知れません。

値段に敏感に反応する業者は避ける

価格交渉や相見積もりがある時、「大幅値引きや「他社より安くします!」と言うような業者は避けた方が無難です。

何とかして仕事が取りたい業者が、手抜きを前提に値引きをすると思ってください。あるいは、最初から「大幅に水増しした見積り」の可能性大で、信用できません。

そもそも良心的な業者は、最初から駆け引きのない適正価格で見積ります。

従って、企業努力を超えた大幅な値段を持ちかけると、どこかで手を抜かないと帳尻が合わず、責任ある仕事が出来ないので、自ら辞退するものです。

安さは確かに魅力ですが、特に塗装工事に関しては、価格重視は危険です。

「安物買いの、銭失い」にならないで下さい。

契約書をしっかりと作るか、口約束か?

塗装工事の場合、依然として口約束だけで契約してしまうケースがあります。

やはり、見積書の内容をよく理解して、正式な契約書を交わさないと後悔します。

契約書にクーリングオフやアフターフォローについてチャント書いてあるかしっかりチェックすることです。支払条件もしっかり確認しましょう。

契約金額の額にもよりますが、一般的には、着工前と完成後に半分ずつという支払いが多いようです。

塗装専門業者、総合リフォーム会社、

どちらに頼むのが安心か?

もし、完全に防水性能がなくなっていて、壁や天井の下地が腐っていたら大変です。

そのまま、いくら高性能で高価な塗料を塗っても、地震の際に大変なことになります。

調査の結果、壁の中に雨水が侵入している可能性があれば、塗装の前にしなければならないことがあります。

先ず、専門家による調査、そして、時には外壁を一部撤去して下地の調査が必要になるかもしれません。

その結果、異状がなければその部分を復旧して外壁塗装をします。

次の写真は 塗装前の調査が不十分で、表面だけを綺麗にしていた結果、、長い間、雨水の侵入に気が付かなかった最悪のケースです。

塗装の前に、先ず下地の補修が先決だったのです。

塗装をする前に、建築全般についての知識があり、その対応が可能な総合リフォームの建築会社が調査し原因究明とその対策をしていれば、このような取り返しのつかないことにはならなかったと思います。

塗装専門業者のように塗装だけの知識では問題点が発見できず、そのまま塗装をしたので隠れてしまい、発見が遅れたのです。

このようなことを考えると、信頼できる総合リフォームの建築会社に調査も兼ねて見積りを依頼したほうが無難かも知れません。

塗装専門業者は総合リフォーム会社より安いのか?

お客様の気持ちとして、実際の塗装工事をするのは全て職人さんで、総合リフォーム会社は時々来て見ているだけで、何もしないで、中間マージンを取っている…と考えられている方も居られます。

このよう考えられるのは、当然かもしれません。

でも、実はそうではありません。(勿論例外もありますが…)

- 1「一見(いちげん)の客」 と言う言葉をご存知ですか?

これは「初めての客」と言う意味です。

どんな商売でも一見のお客さんといつも取引のある「お得意様」では、年間の取引量が違うので、お得意様のほうが安く買えるのは当然です。

もし同じなら、「お得意様」は怒ります。(これは商売としては当然のことです。)従って、塗装屋さんに直接依頼しても安くなりません。

- 2どんな商売でも、地域に根をおろして商売をしようと思えば、横の繋がりが大切です。

従って、塗装屋さんがお客様から直接見積りを依頼された時、総合リフォーム会社が出す見積り金額より安くすることは絶対にありません。 その理由は…ここからは業界の内幕ですが、実は、私達総合リフォーム会社がお客様に塗装工事のような単一工種の見積りを出す場合、ペンキ屋さんが一見のお客様に出す単価を事前に教えてもらい、お客様にその単価で見積書をお出ししているのです。

何故こんな不可解なシステムになってるのか?

ペンキ屋さんは何年もの間、総合リフォーム会社から仕事をもらっています。

従って、総合リフォーム会社から仕事が貰えなかったら、ペンキ屋さんは困ります。

逆にペンキ屋さんが、安い単価で直接仕事を取っていったら総合リフォーム会社は困ります。

そこで、共存共栄で地域で生きて行くために、このような暗黙のルールが出来たのです。

そうしないと、総合リフォーム会社は、お客様に高い見積り書を出して「大恥をかく」ことになります。

これは地域で仕事を見つけてくる元請とその工事をする協力業者(下請け)の関係があり限り、当然かもし知れません。

従ってこのルールを守らないために総合リフォーム会社からボイコットされたり、腕が悪くて仕事が貰えないペンキ屋さんは、誰も知らないところに行って1.のような訪問販売をせざるを得ないのです。

このようなシステムになっているので、専門業者の依頼しても、総合リフォーム会社に頼んでも見積り金額は大体同じです。

金額が同じなら、総合リフォーム会社の監督に5.のような取り返しがつかないことにならないように、職人さんの仕事の含めてチェックしてもらったほうが安心です。

(手前味噌に思えるかもしれませんが、本当です。勿論、総合リフォーム会社に知識が無く、信用できなかったら、どうしようもありませんが…)

1.塗装工事のチェックポイント

工事中に「手抜きかどうか」をチェックすることは事実上不可能です。

上塗さえしてしまえば,そこに至る過程は隠れてしまいます。

塗り替えはただ単に色を付けるだけでなく、美観の維持向上と素材の保護という塗装の機能を発揮するため下地の補修や養生を含め、下塗りから仕上までの各工程で、きちんとした作業が不可欠です。

職人一人一人の手作業の積み重ねによって完成するものですから、きちんとした作業をしなければきちんとした仕上がりは得られません。

同じ塗料を使っても、職人の「腕・経験」の違いにより、仕上がりに大きな差が出る場合があります。それを見極めるのが総合リフォーム会社の監督の力量です。

そこで簡単なチェックポイントを挙げてみます。

- 下地補修

しっかりと時間をかけて洗浄し、ヒビなどは完全に補修してあるか?

前の塗装をチェックし出ているところは平らにし、ひび割れはコーキングし、埃やゴミを取る。この作業を丁寧にしないと、塗料が剥がれやすくなる。 - ケレン

塗る部分の清掃をきちんとしているか? - 養生

塗らない部分を汚さぬように養生(カバー)しているか? - 希釈割合

塗料を延ばし過ぎていないか? - 塗り回数

所定の回数を塗っているか? - 塗装間隔

塗り重ねの適正時間は守られているか? - 塗付量

塗料の使用量は適正か? - 下塗り

塗り残しがないかしっかりチェックすること。

塗り残しがあれば、その後の中塗り、上塗りがしっかり定着しない。

このチェックは職人さんではダメ 。見る目の違う監督がするべきです。

以上のようなチェックポイントがありますが、正直なかなか素人では分りません。

したがって、職人の仕事に対する姿勢で判断するしか、現場監督ですら見分けることが出来ないかも知れません。

ですから、8つのチェックポイントを写真で判断できるようにすればいいわけです。

全工程の、詳細な写真記録を、少々煙たがられても、業者に依頼することです。

これが、一番確実な手抜き工事防止策です。

2.見落としやすいポイント

足場を取ってがっかり!

「まだ、樋や、雨戸はきれいだから今回は塗らなくていいよ!」と言うことで、契約して工事に取り掛かります。

そして、屋根や外壁などを塗装し足場を撤去したとき、全体がきれいになったのは良いが、塗らなかった樋や雨戸、手すり、破風などが急に気になり出したと言うことがよく有ります。

でも、足場を取り外した後では、もうどうすることもできません。

せっかく多額の費用を掛けて外壁工事をやったにもかかわらず、塗らなかった部分が妙に引っ掛かって、心から満足できない…実は良くあることなんです!

勿体ない気がします。 でもお金が…でも、やっぱり思い切って…

ですから、絶対に後悔のないように、妥協するべき点、しない点を見極めることが、重要です。

塗り替えの周期を考えないと、大損します!

4,50万円も大金をかけて外壁塗装工事をしても、4、5年で木部だけペンキが剥げてきたらガッカリします。

昔は、破風は木でペンキ塗り、そして、5,6年するとペンキが剥げる…というパターンでした。

木部の塗装は、モルタルやサイディングの塗装と違い、10年間持つということは絶対にありません。よく持って5年、雨風の当たる部分は3年位が限界です。

従って、最近は自然素材にこだわった家でない限り、メンテナンスのこと考えて外部に木を使いません。

それではもし外部に木が使ってあれば、どうすれば良いか?

木部の塗装のためだけに足場を設置するのは金銭的に大変です。

そうかと言って、木部が腐って、板金も取り付けられなくなっては、修復にどれだけお金が掛かるか分りません。

従って、対策としては、木部に雨風が当たらないように、上から板金で被せる方法をお勧めです。

ガルバニウム板金であれば、最低10年以上は大丈夫です。

このように屋根、外壁、木部、樋など外部の塗装は、足場代、次のサイクルのことも考えて、今回はどこまで工事をするかを決めないと、足場代を損することになります。

上のパターンは、理想的な塗り替え周期を示したものですが、実際はそれぞれの家の外的環境や前回の塗装の状況などによって劣化のj度合いが違うので、目で見て確認する必要があります。

前回の工事があまり良くない工事であれば、さらに短い周期で塗り替えが必要になります。

いずれにしても、信頼できる専門家に相談されたほうが間違いがありません。

塗り替える季節はいつごとが良いか?

一般的に塗料は、5℃以下では、固まってしまい塗装の伸びが悪いので塗りムラが出ます。

逆に、真夏では、日の当たる屋根や外壁は、手で触れないほどの高温になり、塗料が沸騰状態になってしまい、伸びすぎてしまうので、良くありません。

しかし、一番重要なことは、屋外で作業をするのは人間だと言うことです。

真夏や真冬の外の作業は、仕事とは言え、人間ですからどんなに頑張っても限界があります。

また、梅雨時期や寒いときは、水洗いしても、塗料を塗っても中々乾燥しないので、出来たら避けた方がよいでしょう。

従って、人間が作業をしやすい時期、すなわち、過ごしやすい季節に工事をするのが良いと思います。

エアコンの配管パイプや樋はどうするか?

エアコンの配管が、カバーもせずにそのまま塗られているということがあります。

せっかく塗装をして外壁がきれいになっても、エアコンのパイプがグニャグニャで浮いて

いるのは見苦しい感じがします。

お勧めは、塗装をする際には、一旦パイプを浮かして 先ずその下もしっかりと塗装します。

そして、新規に空調配管用の化粧カバーを取り付けるとすっきり納まります。

また、樋も外壁塗装の際には、ついでに綺麗にしておきたいものです。

というのも、樋工事には必ず足場の設置が必要となりますから、塗装の際の足場を樋工事に利用すれば2度手間になリません。

樋の状況によって、新品にやり替えるか、塗装で済ませるかを判断します。

塗り替えの時の色決めのポイントは?

新築の時、良いと思って決めた色なのに、イメージが全然違ったのでがっかりした…と言うことがよく有りますが、塗り替えも全く同じです。

家のメンテナンスとして屋根や外壁の塗り替えは必要です。

その時、今までのイメージを崩さないようにするのか?それとも大きくイメージチェンジをするのか?それとも、無難に前と同じにするか?…と言うように「色選び」はとても難しい問題です。

色の種類で工事金額が変わるわけではないので、塗り替えは色を変えることで家の雰囲気を変えたり、「自分らしさ」を出すことができるチャンスです。

人間の持っている五感(視、聴、嗅、触、味の感覚)全体で得る情報量の80%は視覚から入ってきます。

その視覚には、色や形などの情報がありますが、圧倒的に影響力があるのは、色のパワーは強力です。

色の選定は、基本的に各個人に好み、センスの問題なので、正解はないかもしれませんが、私達は色彩について、もっと感性をみがき、自分が想像したイメージとの誤差をできるだけ少なくするために基本的な知識を身につけ塗り替えに生かしたいものです。

- 1カラーサンプルと実物ではイメージが違う

色見本は小さいので、中々イメージがわきません。外壁塗装は、広い面積に塗装するので、小さいカラーサンプルで見た時より、出来上りは一般的に薄く、明るく見える傾向があります。

従って、彩度(あざやかさ)と明度(明るさ)をワンランクかツーランクほど下げて選んでおくと、イメージに近くなります。

そして、何種類か色の候補を決めたら、A-4版サイズの大きさのサンプルを作ってもらって確認すると良いでしょう。

- 2太陽光のもとで比較する

リフォームで塗り替えの打ち合わせをする時、屋内で検討をすることが多いと思います。その時、室内の照明の種類によって、色見本の感じが全く違ってくるので、注意してください。

明るい所か暗い所か?白熱灯か蛍光灯か?ランプは昼白色か昼光色か?などの違いによって微妙にイメージが違います。

従って、カタログや色見本を持って、外の太陽光のもとで見たほうが、イメージの違いが少なくなります。

その時、晴れか曇りか?日差しは強いか、弱いか?などによってイメージが微妙に違うので注意してください。

- 3色の組み合わせでイメージは変わる

色選びの時には、屋根の色や今ついているサッシやドアの色、近隣住宅との兼ね合いなど色のバランスを総合的に検討する必要があります。

また、日ごろから、「塗り替えをする時はこんなイメージにしたい」という気に入った家を見つけておくと、とても参考になります。

外壁塗装は吹き付けとローラー塗り,どっちがいいのか?

「吹き付けの方が隅々まできちんと塗れるのではないか?」と言われますが、それは逆です。

吹き付けとローラーの違いは、次のようです。

| 吹付塗装 | 塗料を霧状に吹き付けてして塗布する |

|---|---|

| ローラー塗装 | 摩擦によって直接塗料を塗る |

ローラーは、無駄に飛び散ることがないので塗料の無駄がありません。

吹き付けローラーに比べ、仕上げ面は綺麗ですが、塗料の多くが飛散してしまい、使用量の半分位しか外壁に付着しません。したがって、塗料の厚みが薄くなります。

また、吹き付けは、「複雑な形の建物」や「壁面自体に凹凸が多い建物」は苦手です。さらに、近隣への塗料の飛散被害も考えられますから、最近はローラー仕上げが主流です。

相談したい時はどうしたらいいの?

建物の一番の大敵は、雨漏りです。

雨漏りは、建物の構造体そのものを腐らせ、シロアリを寄せ付け、湿気によりカビやダニを発生させ、放置しておくと耐震性や健康面で居住に適さない家、資産価値ゼロの家になってしまいます。

この雨漏りは、中々発見できません。

例えばカラーベストやセメント瓦の屋根の場合、30年近くも塗り替えをせず、屋根全面がコケだらけになっていても、意外と雨漏りの事故は多くありません。

これは、屋根の構造に関係があるのです。

屋根材の下には、必ず防水シートが敷いてあります。

(以前は透湿性のないアスファルトルーフィングでしたが、今は色々な透湿防水シートが開発されています)

防水シートの目的は、屋根材だけでは防ぎきれない雨水の侵入を食い止めることです。

従って屋根材が破損して雨水が侵入してもシートの上を流れて軒先から外に排出されるので、防水シートが破れない限り、屋根下地の木材に水が浸入することはありません。

しかし、30年経って雨漏りしないといっても、当然防水シートの劣化は進行し、弾力性がなくなり、小さな釘穴やシートの破れから雨水が侵入し、建物全体を腐らせて、取り返しの付かない結果になります。

従って、今、雨漏りしていないといっても、それは気付かないだけで、(3)の5.の写真のようになっているかも知れないので、定期的に専門家に点検してもらうことをお勧めします。

水性塗料は、溶剤系塗料(油性)に比べて性能が落ちるの?

塗料には「水性塗料」と「溶剤塗料」がありますが水性塗料は水で薄めることができる塗料で、溶剤塗料はシンナーで薄める塗料です。

溶剤系はどうしても臭いがしますし、人体への影響もよくないないので、 現在は「塗料の水性化」が進んでいます。塗料そのものの性能は、主な材料である樹脂で決まりますから、「水性だから弱い…」というのは有りません。

工事期間はどれくらいかかるの?

工事着工から、完成引き渡しまでは最低でも8日から2週間位はかかります。

足場設置に1日、洗浄や下地処理に2〜3日、下塗り1〜2日、中塗りと上塗りで3〜4日 、最後のチェックに1日、足場撤去に1日という感じです。

しかし、雨の日は工事が出来ないし、塗料の乾燥時間、雨水の乾燥時間などが必要です。

従って、2人でわずか3日で塗装工事が終わるのは、どこかの工程が省かれているはづです。

ですから、見積りをもらう時、工事期間を聞いてみれば、良心的な業者かどうか判断できます。

遮熱塗料とはどんなののですか?

遮熱塗料には、高反射率塗料(熱に変化する太陽光(赤外線)を高いレベルで反射するもの)と、熱遮蔽塗料(塗膜に空気層を設け、熱を伝わりにくくするもの)の2種類があり、省エネ、温暖化防止等の時代背景の中で、様々な商品が開発されています。

1.なぜ塗替えが必要なのか?

私達の身の回りの物、例えば自動車、建築物、家具、電化製品、橋や鉄塔などあらゆるものが塗装されています。

塗装の主な目的は素材の保護と美観を保つことですが、最近は色々な機能を持った塗料が開発され商品化されています。

- 素材の保護

外壁や屋根は雨や風、紫外線などにさらされている分、住まいの中で最も過酷な環境にあります。塗装をすることにより、丈夫な塗膜を作り建物の劣化を防ぎます。

- 美観を保つ

塗料は色彩や模様などにより風合いやデザイン、仕上り感が簡便な方法で得られます。

- 機能

防カビ・防藻・汚れ防止・癒し効果・遮熱と断熱効果などいろいろな機能をもつ塗料が開発され商品化されています。

しかし塗料は、永久的にその性能を保持できません。塗膜が劣化し限界がくれば、素材を保護したり、美観を保つことはできません。

そのために定期的な、塗替えが必要となります。

2.屋根材の種類と塗装

素材の保護と美観を保つために塗装をする訳ですが、その素材について考えて見ましょう。

屋根は外壁に比べ紫外線や雨風の影響をまともに受けるので、その素材はかなりの耐久性が要求されます。

また、環境負荷(冷暖房費の削減)の低減を考慮した遮熱・断熱塗料を用いる屋根塗装も人気が出てきました。

- スレート瓦(石綿スレート)

繊維性の石綿(アスベスト)をセメントで固め、4.5mmの板に成型し表面処理(塗装)をします。

1961年頃から使われており、コロニアル(クボタ製)、カラーベスト(松下電工製)の商品名が呼び名となっています。

耐久性だけを考えれば日本瓦などの方が強いのですが、スレート瓦は陶器瓦やいぶし瓦に比べ、重量が軽く、安価なので、地震国日本で、特にプレハブ住宅に多く採用されています。

近年はアスベストの発がん性が問題となり、ノンアスべスト(無石綿化)が進んでいます。カラーベスト、コロニアルの一部には補強材としてアスベストを使用したものもあり、色落ちすると劣化が加速しアスベストの飛散が憂慮されます。

アスベスト含有瓦がすぐに危険物だということではないが、老朽化したり解体時には、アスベストが飛散するような状態になると、人体に危険です。

したがって、定期的に塗り替えることでスレート自体の劣化とアスベストの飛散を防止し、屋根の耐久性も維持でき将来的に費用の負担を軽減できます。

また素材が形状が平たいので、屋根地(木材)部分の通気性が悪く、木材の腐食や劣化をまねくことがあります。- 耐用年数…10〜50年

- 耐用年数…10〜50年

- 陶器瓦

陶器瓦は釉薬瓦ともいい、粘土瓦の一種です。

粘土を瓦の形にかたどったものの上に釉薬(ゆうやく:うわ薬)をかけて、窯の中に入れて高温で焼き上げます。

瓦表面の釉薬がガラス質になっているため、水が浸透せず、長い年月を経ても美しい状態を保て、メンテナンスの必要がありません。- 耐用年数…数百年(?

- 耐用年数…数百年(?

- いぶし瓦

粘土瓦の一種ですが、陶器瓦と焼き方が違い、粘土を瓦の形にかたどったあと、何もかけずに窯の中に入れて焼き、そのあと“むし焼き”にして瓦の表面に炭素膜を形成させ、瓦全体(裏も表も)が渋い銀色をした瓦ができあがります。

日本建築のお城や社寺の屋根に多く使われ、深い味わいを醸し出していますが、地震の多い日本では軽量化が優先され、神社や寺以外での使用は減少傾向にあります。

表面の炭素膜が年月の経過と共に剥がれ落ち、変色していき、水が浸透しやすく塩分を含んだ水(海水等)による塩害、寒さによる凍害等が起きることがあります。- 耐用面数…10〜60年

- 耐用面数…10〜60年

- セメント瓦

厚型スレートとも言われ、セメントと砂を主原料としたもので、表面処理(塗装)をします。以前は和形の生産が多かったのですが、いまは洋形(F形やS形等)が増えています。

塗料で着色するので、経年により変色、脱色がおき、数年ごとにメンテナンス(塗装)が必要となり、こまめに塗装しないと、セメント瓦自体の劣化が早くなります。

- 金属・非鉄金属の金属板屋根

雪国では雪の滑りのよいトタン(亜鉛メッキ鋼板)等の瓦棒屋根が主流です。

最近では一見トタンのように見えるがより耐食性の優れたガルバニウム鋼板を使った屋根材も増えている。

非鉄金属系ではアルミニウム合金板、銅板、チタン板などがある。アルミニウム合金が最も安価で多く使われている。- 耐用年数…トタン:5〜20年、 ステンレス:20〜50年以上、銅版:20〜100年

ウレタン塗料

密着力も良くアクリルより耐水性、耐久性に優れ機能性も豊富。

価格もわりと安価なのでとてもバランスの取れた塗料

アクリルシリコン塗料

紫外線による劣化の少ない塗料。

屋根のように、常に強い紫外線にさらされている塗装に良い。

耐候性はフッ素樹脂に近いのに価格はウレタン樹脂とフッ素の中間のため、現在塗り替えで 最も多く使用されている

フッ素塗料

耐久性、防汚性がともに高いが、塗料自体の価格が高い

シリコン塗料

シリコン樹脂により太陽光や雨などからの劣化を長期に防ぎ汚れの染込みカビや藻類の発生を防ぎ塗膜も強い

セラミック塗料

セラミックを塗料に配合することにより、セラミック成分が塗膜の表面に浮き出て、汚れを落としやすくする低汚染型の塗料

単層弾性塗料

弾力性に飛んだ塗料でひび割れを吸収して雨水の浸入を防ぎ、防カビ、防藻性により汚れ、塗装劣化を防ぎます

複層高弾性塗料

高い弾力性により特に強い防水性を発揮し各種のトップコート(ウレタン、シリコン、フッ素)と組み合わせることで長期に亘り建物を劣化から守ります

防腐剤塗料

木の肌を生かし木の奥まで防腐剤を浸透

吹き付け仕上げ

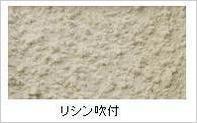

- リシン

薄付け仕上塗材 耐用4~6年 吹付け機器を使い作り出す。

小さな石目(砂粒のような模様)の凹凸のある表面仕上げで防水・防かびタイプ弾力性タイプがある。

耐久性はあまり無いが作業性が良く価格が安いため新築の外壁などで多く使用される

- スキン

色のついた陶磁器や天然石などを砂粒状したものを吹付け機器で吹きつけ、カラフルなバリエーション仕上げになります。

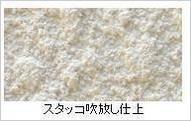

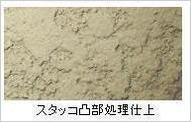

- スッタッコ

スタッコとは、吹きつけ材の一種で、セメント系、けい酸質系、合成樹脂エマルション系などの仕上げ塗材を外壁表面などに5~10ミリ程度の厚さで吹き付けた後、コテやローラーなどで表面に凹凸面をつける手法です。

重厚かつ厳かな雰囲気をもち、外壁・内壁・天井などの仕上げに用いられ、スタッコ仕上げと呼ばれています。

厚付け仕上塗材 耐用8~10年 重厚な仕上げをする仕上材。

厚塗りのため、 防水性は良いが凹が大きい為汚れが付きやすい

複層仕上塗材(吹付けタイル)

下塗り、主材塗り、上塗りの3層からなる仕上。主材、仕上材に種類があり耐候性が変わる。

石材調仕上塗材

天然石に似せた仕上げ塗り材。天然石調の感じを吹きつけ仕上工法で耐久性の優れたアクリル系エマルジョンと無機着色骨材を組合わせた天然石調内外装厚付仕上材。

玄関廻り、腰壁等スポット的に仕様される事が多い。

下地塗料

- シーラー

壁面と上塗り材の密着性を高め、吸い込みを均一にするための下塗り材。

下地への密着性の向上、水性から強溶剤まで種類があり、タバコのヤニをおさえる物もある。

下地の傷みが少ない(築5年〜6年)場合に使用し、上塗塗料をしっかりと下地に密着させる役目の塗料。

- 浸透性シーラー

下地の中に浸透して密着性の向上、吸い込みを均一にする。シーラーよりも下地へ浸透し、下地を固めて吸い込みを止めます。

コロニアル屋根の下塗りに使用する場合が多い。

下地の傷みが大きい(築後10年前後)場合に確実に下地の浸透を良くして、上塗り塗料をしっかりと下地に密着させる役目の塗料。

- フィーラー

ドロドロの為に厚みが付き、小さな穴、ひび割れを埋めて平滑にする下塗り材。

- 微弾性シーラー

下地のキズ、穴を補修し、厚みを持って塗ることができる。

微弾性なので細かいひび割れには有効だが、大きく動くひび割れには追従しない。塗り替え用。

さび止め

エポキシ樹系さび止め 密着性が良く、塗り替え適応範囲が広いため現在の主流になっている。比較的乾燥が速い。

屋根材の劣化状況の診断と補修

見積り作成時に屋根に上がって破損箇所が無いか、また劣化状況をチェックしていますが、再度、入念にチェックします。

そして、洗浄前に破損した屋根材を新品と差し替えたり、洗浄後にコーキング材等で雨水が入らないよう補修します。

下塗り

下塗りとは塗料と下地材(カラーベルトや瓦)の密着性を良くするために、シーラーという下地処理剤(接着剤)を塗る作業です。

完全に綺麗になった下地にこのシーラー(プライマーとも言う)をしっかり塗れば、塗料が本来持っている性能を発揮します。

中塗り

シーラーが完全に乾燥したら、ローラーを使って厚めに塗装し、狭いところなどは刷毛を使って塗装していきます。

上塗り

上塗りは中塗材と同じ塗料を塗ります。このときのポイントは、中塗りの後、充分乾燥させた後、上塗りをすることです。

よく乾いていないのに上塗りを掛けると塗料が本来持っている性能を発揮できません。

縁切り(縁切り)

傾斜がゆるいカラーベストの屋根塗装(塗替え)の場合、屋根材の重ね部分に塗料が詰まるので、専用の「縁切り部材」を重ね部分にはせたり、塗幕をカターやヘラで切って隙間をつくります。

この隙間を作らないと中に湿気がこもったり、毛細管現象で屋根材裏面より雨水や結露した水が吸い上げられ、雨漏りの原因になります。

この作業は、屋根塗装の中で一番重要な作業と言っても過言ではありません。

「平板屋根再塗装時の縁切り部材」の商品もあります。

外壁材の劣化状況の診断

見積り作成時に屋根に上がって破損箇所が無いか、また劣化状況をチェックしていますが、再度、入念にチェックします。

高圧洗浄作業

何年も、風雨にさらされていた外壁は非常に汚れています。

この作業によって、外壁に付着した埃やコケ、カビなどを綺麗に洗い流します。

しっかり洗浄しないと、密着度が弱まり、どれだけ良い塗料を塗っても、すぐに浮いたり、剥がれてしまいます。

下地処理(補修)

壁に入った亀裂やヒビは水の侵入経路となるため、水が入らないように完全に補修します。

この処理を省いて直接と量を塗ると、数年後には同じ場所に必ず亀裂が入ります。

窓周りの下地処理

窓枠周辺のほんのわずかな隙間でも、毛細管現象によって、水は浸入し壁の中に入ります。

だから小さな亀裂もしっかり補修します。

下塗り

しっかりと外壁を洗浄し、ヒビ割れや亀裂の補修を完全にした後に、シーラーという下地処理剤を塗ります。

このシーラーは、下地と塗料の接着剤みたいなものです。下地処理のシーラーは1回塗りでOKです

中塗り

シーラーが完全に乾き切ったら、次に中塗り工程になります。 中塗りも上塗りも同じ塗料を塗ります。

中塗りのポイントは、完全に乾ききらすことです。中塗りが半乾きの状態で、上塗りをかけても、その強度は半減してしまいます。

完全に中塗りが乾ききってから、最後の上塗り工程になります。

上塗り

上塗りが終わったら、細部のチェックをして、足場の撤去します。